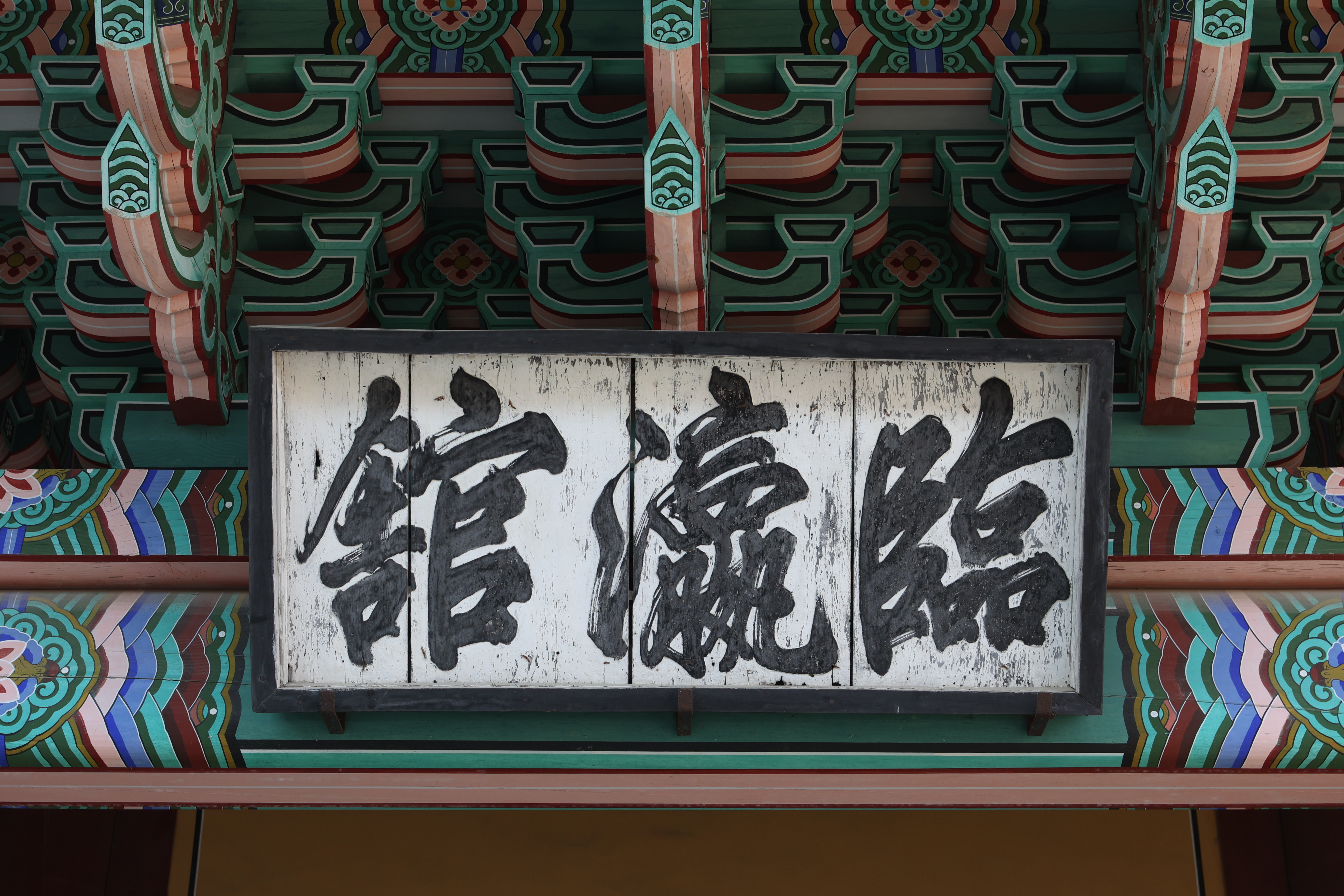

강릉 임영관 삼문(江陵 臨瀛館 三門) 즉 객사문(客舍門)

강릉대도호부 관아(江陵大都護府 官衙) 전경. 사적 188호. 사진은 한국학 중앙연구원에서 차용. 신임 관찰사로 부임한 송강 정철이 관동별곡(關東別曲)에서 江강陵능 大대都도護호 風풍俗쇽이 됴흘시고(강릉 대도호부의 풍속이 좋구나). 節졀孝효旌졍門문이 골골이 버러시니(절효정문이 고을마다 널렸으니), 比비屋옥可가封봉이 이제도 잇다 ᄒᆞᆯ다(집집마다 벼슬 받을 만한 일이 이제도 있다 하리라)고 찬사를 한 곳이다.

임영관 삼문(江陵 臨瀛館 三門) 즉 객사문(客舍門) 전면-남산의 오성정·금산의 월화정·경포의 방해정은 객사의 일부를 옮겨 지은 것이다. 문은 앞면 3칸·옆면 2칸 크기이며, 지붕은 옆면에서 볼 때 사람 인(人)자 모양을 한 맞배지붕이다. 지붕 처마를 받치기 위해 장식하여 짠 공포구조가 기둥 위에만 있는 주심포 양식으로 간결한 형태로 꾸몄다. 앞면 3칸에는 커다란 널판문을 달았으며, 기둥은 가운데 부분이 볼록한 배흘림 형태이다. 간결하고 소박하지만 세부건축 재료에서 보이는 세련된 조각 솜씨는 고려시대 건축양식의 특징을 잘 보여주고 있다.

임영관 삼문(江陵 臨瀛館 三門), 객사문(客舍門) 측면가구

객사문 배면.

강릉 임영관 삼문(江陵 臨瀛館 三門). 고려 태조 丙申年(936년)에 창건된 강릉부 객사(客舍)인 임영관(臨瀛館)의 정문으로, 사적 제388호. 강릉대도호부 관아 내에 위치한다. 강릉 객사문으로 알려져 있으며 국보 제51호이다. 임영관 삼문의 배흘림기둥 양식은 부석사 무량수전과 함께 우리나라 목조건축의 양대 산맥으로 불린다. 임영관 삼문(江陵 臨瀛館 三門)과 칠사당(七事堂)을 제외한 건물은 일제강점기에 모두 철거되었다가 2천년대 이후 복원된 것이다.

중대청(中大廳). 고려시대 건축양식으로 앞면 3칸, 옆면 4칸이 맞배지붕(건물 모서리에 추녀 없이 용마루까지 측면 벽이 삼각형인 지붕)의 주심포(柱心包, 기둥머리 바로 위에 짜놓은 공포) 양식이다. 조선시대 관찰사가 순찰하려고 방문하였을 때 머물던 공간이다.

전대청에 붙은 임영관(臨瀛館) 현판. 공민왕 글씨. 객사(客舍)란 고려와 조선시대 때 각 고을에 두었던 지방관아의 하나로 왕을 상징하는 나무패를 모셔두고 초하루와 보름에 궁궐을 향해 절을 하는 망궐례를 행하였으며, 왕이 파견한 중앙관리나 사신들이 묵기도 하였다. 임영(臨瀛)은 강릉의 옛 별칭. 고려 태조 19년(936)에 총 83칸으로 지었다. 동양 전통 천하관에서 천하 동쪽의 바다를 동영(東瀛)이라 하였는데 이는 부상(扶桑)과 비슷한 단어다. 임영은 그 바다(영, 瀛)에 접해 있는(臨) 지역이라는 뜻. 조선 세종의 적 4남인 임영대군의 봉호가 여기서 유래됐다.

서헌과 임영관(臨瀛館). 본래 전대청(殿大廳)인데 객사의 정청(正廳)이자 중심공간이다. 왕의 전패(殿牌, 임금을 상징하는 殿 자를 새긴 牌)를 모셔놓고 초하루와 보름에 수령이 대궐을 향해 절을 하는 망궐례(望闕禮, 설 단오 한식 추석 동지 때나 왕 왕비의 생일에 궁궐을 향해 절을 하던 의식)를 행하던 곳이다. 우측 동대청과 좌측의 서헌보다 지붕을 높게 지었다.

의운루(倚雲樓), 수령이 공무중 잠시 휴식하거나 손님을 맞는 공간이다. 정면 3칸, 옆면 2칸의 팔작(八作, 위 절반은 박공으로 아래 절반은 네모꼴로 된) 지붕 단층구조이다. 임영관 서남쪽 나지막한 언덕에 있으며 그 아래에 연당(蓮塘)을 볼 수 있었다.

동헌의 기단에 걸터 앉아 담소를 나누던 중교생이 수줍은듯 하면서도 선뜻 포즈를 취해 주었다.

강릉 칠사당(江陵 七事堂). 보물 2156호. 조선시대 지방 수령의 집무처로 사용되어 온 건물로, 칠사당이라는 명칭은 조선시대 수령의 주요 업무가 칠사(七事)로 규정되었던 데서 연유하여 명명한 것으로 보인다. 칠사란 농사, 호구, 교육 병무, 세금, 재판, 풍속을 말한다. 정면 7칸 측면 4칸의 5량가 건물로 평면은 ‘一’자형 본체의 전면 좌측 1칸에 누마루를 설치했다, 배면에는 1칸을 내달은 ‘┍┙’형태의 특이한 평면이다. 정면 좌측 1칸 누각은 찰미헌으로 추정된다. 칠사당의 실 배치는 중앙 대청마루를 기준으로 좌측은 온돌방 1칸과 마루방 2칸, 누마루 2칸, 그리고 대청에서 누마루로 올라갈 수 있도록 툇마루 앞으로 대청마루보다높은 작은 툇마루를 덧달았다. 칠사당은 중수‧중건 시기와 시대적 배경, 역사적 인물 및 사건 등이 기록으로 남아있는 점, 관아건물로 대청마루 등 다양한 마루의 높낮이를 달리하여 공간의 변화와 위계를 구분하고 있는 평면 형태와 구성, 바닷가에 위치한 지역적 특성을 나타내는 물고기 모양 화반과 삼익공의 공포 형식 등의 특징을 지니고 있다는 점 등을 고려할 때 역사적, 예술적, 건축사적 가치가 커서 국가보물로 지정되었다. 사진은 국가유산청에서 차용 편집..